藍を食べる

染色の枠を越えて、藍の新たな可能性を探る動きが始まっている。なかでも活発なのが「食」の分野。食材として藍を取り入れる工夫、藍の色を味わうための研究、ふたつの真摯でユニークな取り組みが、食卓と藍の世界をもっと豊かにする。

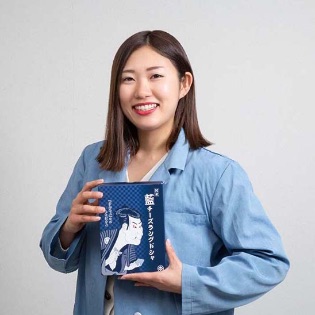

企画・営業

村上裕美氏

葉藍は、食材。

ハーブティ、飴、お菓子・・・。空港や各ターミナルのショップに並ぶボン・アームの「藍を食べるシリーズ」。おしゃれなパッケージと本格的な商品のマッチングが人気を集めている。「徳島の健康を考えるなかで、藍商人が健康のために藍の葉を食べていたという説に着目しました」と語る三谷氏は薬剤師としての顔も持つ。食品としての藍を確保するため、県内の中山間部(標高約100m)にある契約農家の畑で栽培。周辺の田畑の薬剤散布等の影響を受けない環境で安全安心を追求した。加工時に使用する他の材料も木頭ゆずや海部の塩など、徳島県産・高品質の素材選びを貫いている。藍の味を美味しく生かす工夫を重ねて粉末化にたどり着き、現在はオリジナル商品のほか、プロジェクトに賛同した料理人による藍料理も続々と生まれている。「食べる藍が徳島のPRと、人々の健康づくりに役立てば嬉しいですね」。完全無農薬の藍で、新たな味覚と食の世界を拓き続ける。

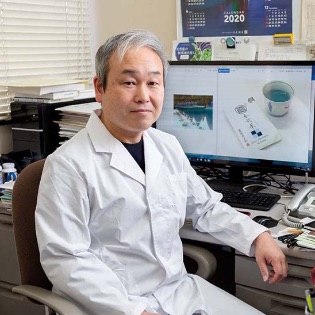

代表取締役社長/工学博士

宇都義浩氏

藍色を、味わう。

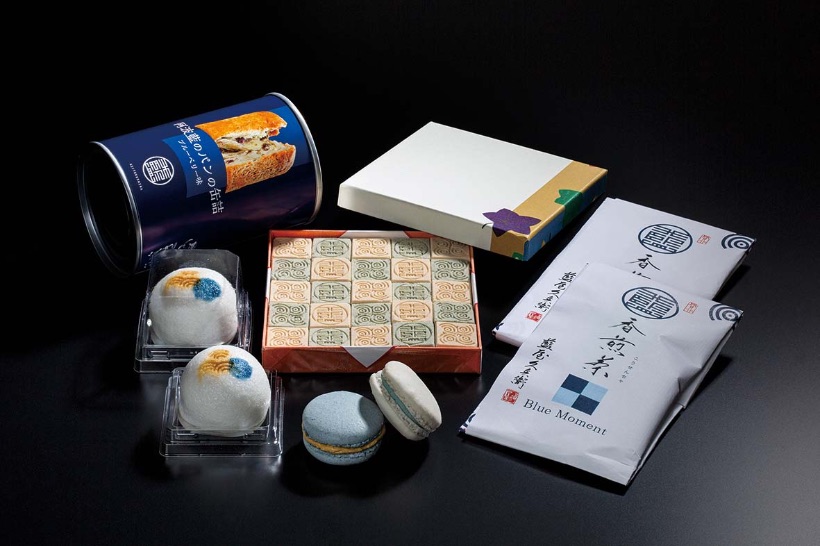

藍と言えば真っ先に浮かぶのがインディゴブルーの美しさ。「そこをなんとか食にしたい」とこだわった宇都氏。平成28年に研究をスタートし、従来の蒅とはまったく違う発想の水溶性染料開発に成功した。これにより、様々なものを藍色に染めることができるようになったが、現状はまだ藍が食品として認可されていない。※2020年3月現在そのため写真の製品は受注生産がメインとなる。飲料については長期の安定性が確保できていないため、パーティー用カクテル等で活用されている。「食を通じてJapanBlueをもっと身近にしたい。これまでタブーとされてきた青い食品に対する抵抗が『インスタ映え』の影響で無くなった今、追い風を感じています」。藍と食品の6次産業化をめざす宇都氏は、県内企業と提携して藍作を行う。既存の蒅の原料としてはもちろん、藍の多様な使い道を確保することで、県内の農業振興の一助になればという想いからだ。“青色を食べる”、新しく開かれた扉の向こうには、今までにない青の世界が待っている。

株式会社リバーセイジユーラボ

〒770-0814 德島市南常三島町2-1徳島大学産学官連携プラザ 地域共同インキュベーション研究室(16)

tel:088-656-9894

mail:aiyakyubey@gmail.com